放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

2025年7月24日,俄罗斯阿穆尔州滕达市上空,一架安-24型客机在第二次进近尝试中失联,坠毁在15公里外的山坡上,机上49人全部遇难。这不仅是一起技术故障或操作失误,更是一场赤裸裸的谋杀,是对生命安全的无情践踏。当一架机龄半个世纪的飞机被延长适航证至2036年时,这场悲剧揭示了系统性的腐朽与对生命的漠视。

旅程开始时,机舱内的49名乘客或许还沉浸在各自的日常与憧憬中。一岁女孩卡米拉·K.的母亲可能正轻声安抚着怀中的孩子,憧憬着抵达后的团聚与未来。著名胸外科医生列昂尼德·梅塞尔或许正沉思即将进行的手术,或是享受片刻宁静。对他们而言,这次飞行是连接现在与未来的普通桥梁,承载着对安全抵达的信任。然而,当飞机首次降落未果并复飞时,这份信任感开始动摇。乘客们低声议论,目光望向窗外或空乘人员,试图捕捉真相。

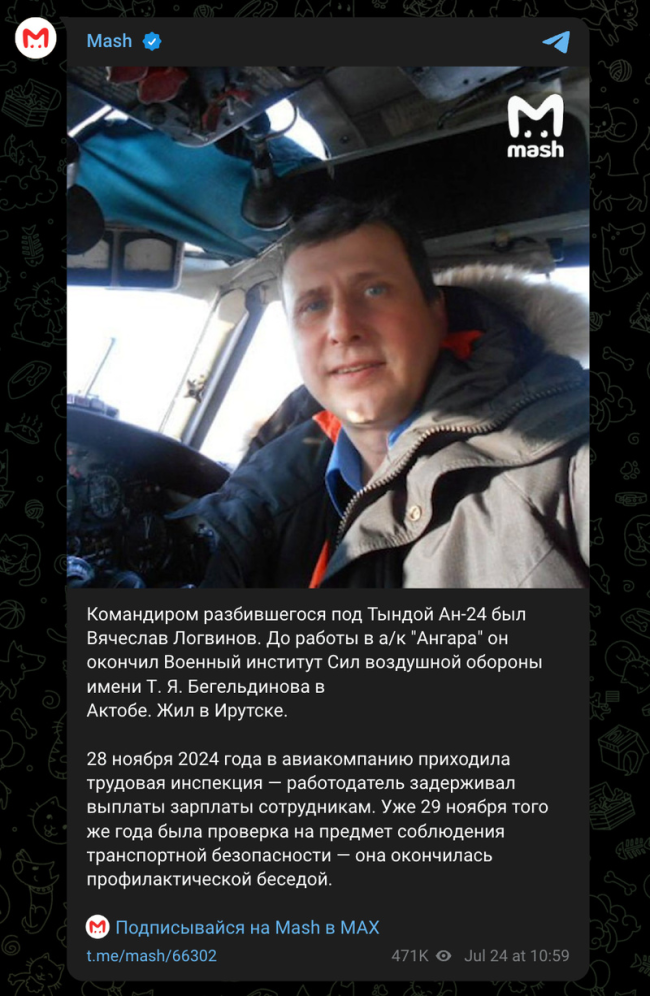

这种不安并非无端。安加拉航空公司运营着这架“空中活化石”,在短短两个月内已是第二次发生此类事故。2025年5月26日,另一架服役51年的安-24在伊尔库茨克州基连斯克市机场降落时前起落架折断,冲出跑道。更令人担忧的是,2024年11月,俄罗斯劳动监察部门发现该公司拖欠员工工资,并进行了运输安全合规检查。一个连员工工资都无法保障的企业,很难指望其在航空安全上投入足够资源。这些被忽视的风险最终转化为乘客生命最后时刻的沉重心理负担。

随着飞机在恶劣天气中进行第二次进近并最终失联,恐惧迅速蔓延。引擎异常声响、机身剧烈颠簸、灯光闪烁都成了恐慌的导火索。人们本能地抓住座椅扶手,眼神充满惊恐与无助。孩童的哭声、大人的低语、绝望的尖叫回荡在狭小的机舱内。安-24这款诞生于上世纪60年代的涡轮螺旋桨飞机,其金属疲劳、液压系统老化、航电系统落后等问题早已是公开的秘密。国际民航组织数据显示,安-24的事故率远超现代支线客机平均水平。前国际民航组织监察员指出,针对苏联时期机型的金属疲劳检测标准在过去十年被简化了40%。

在最后的瞬间,面对失控的飞机,生还希望迅速熄灭。所有期待被粉碎,取而代之的是对死亡的清晰感知和巨大绝望。他们最后的凝视或许是透过窗户望向漆黑一片的未知,或许是转向身边的亲人,眼中充满了不舍与对生存的强烈渴望。这架飞机在空中没有发出任何故障信号,这本身就是最大的故障信号——它在无声中走向毁灭,带走了49条无辜的生命,也带走了人们对航空安全最基本的信任。

这场空难警示我们,航空安全绝无“古董”可言,亦无“双重标准”可循。当适航证沦为“死亡延期书”,当经济压力凌驾于生命之上,任何辩解都显得苍白无力。俄罗斯航空业陷入“不敢淘汰旧机,无法补充新机”的困境,西方制裁更是雪上加霜。但这些都不是牺牲无辜生命的理由。必须建立全球统一的飞机强制退役机制,并推行更严格的“高龄机型”特别审查制度,彻底斩断以经济之名行风险转嫁之实的荒谬行为。生命至上,安全无价,这是航空业必须恪守的铁律,也是对逝去生命的最深切告慰。否则,那些被忽视的“代际鸿沟”最终会以最惨烈的方式吞噬无辜的生命。

盛多网提示:文章来自网络,不代表本站观点。